近日,兰州大学资源环境学院树轮团队在《Forest Ecosystems》期刊发表森林模拟方向的研究成果。该团队对广泛应用的森林生长模型3-PG实施关键性改进,显著提升其在树轮宽度与树轮碳稳定同位素模拟上的性能,最终实现高模拟精度,为高质量的森林模拟提供重要技术支撑。

作为当前应用最普遍的基于过程的森林模型之一,3-PG模型兼顾植物生理机制完整性与易用性,通过碳吸收与固定、生物量分配与损耗、土壤水分动态平衡等模块,模拟森林在环境与人为因素影响下的动态生长,并长期服务于森林生产和科研。但传统 3-PG 模型在树轮形成模拟中存在明显局限:一方面无法考虑碳储存的“记忆效应”(legacy effect),难以反映树木过往碳储备对当前树轮生长的影响;另一方面无法适配现实场景中树轮形成峰值与光合作用峰值时间不同步的问题。这些缺陷极大限制了模型对长期森林动态变化的精准模拟能力。

为突破上述瓶颈,兰州大学树轮团队针对性优化3-PG模型:一是新增碳储存模块,让模型可调用树木储存的碳水化合物参与当年树轮形成,有效纳入碳储存“记忆效应”;二是加入控制树轮生长时间的物候限制条件,使树木早春径向生长量能遵循自然节律调节。这些改进让树轮形成模拟过程更贴合实际植物生理机制。

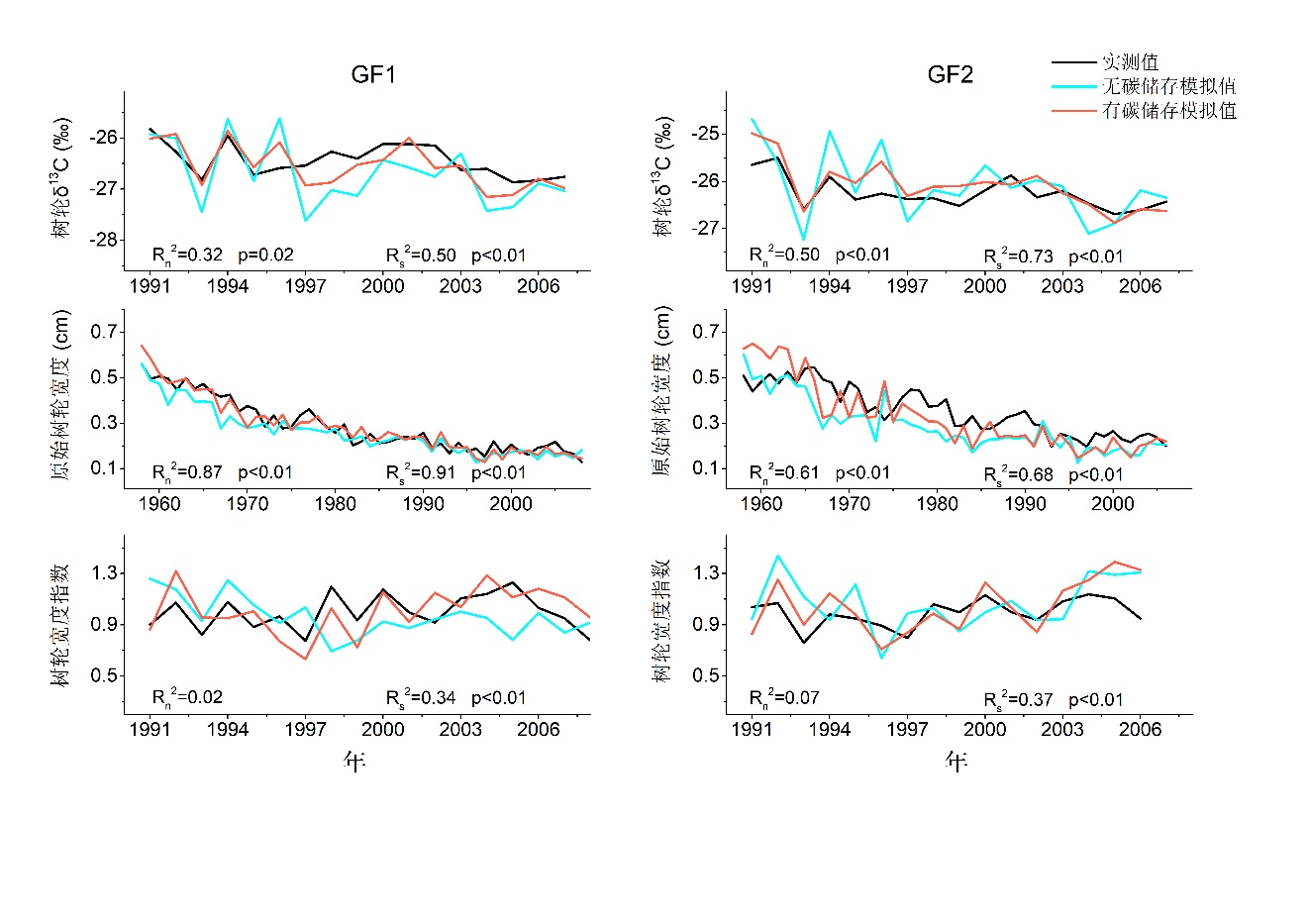

研究团队基于北美两个同龄大冷杉(Abies grandis;图1)样点的数据对改进后的模型进行了验证。结果显示,改进后的3-PG模型能够很好地模拟树轮宽度和树轮碳稳定同位素的年际变化(如图2)。模拟的树轮碳稳定同位素和观测值的相关性R²值在两个样点达到了0.50和0.73;其中R²=0.73的结果在现有相关研究中处于最优水平。该模型对原始树轮宽度的模拟质量较为理想,观测值与模拟值在两个样点的相关性R²达0.91 和0.68。改进后模型对树轮宽度指数的模拟也有显著提升。在1991-2007年有实地观测的高质量气象数据的时段,两个样点模拟值与观测值R²分别达0.34和0.37;而依赖周边气象站数据所推算的气象数据时,观测值与模拟值无相关性(详见原文)。这也充分体现了该模型所模拟的树轮宽度指数对于气候数据质量的高敏感性。

该研究由兰州大学博士生王延芳担任第一作者,魏亮教授为通讯作者,同时得到John D. Marshall、仲力恒、王放三位外校合作者的大力支持。这项研究也是魏亮及合作者持续改进森林模型并提升基于过程的树轮模拟 (Wei et al., 2014 PCE 37: 82-100; Wei et al., 2018 AFM 259: 211-221; Wei, L., et al. 2022, DOI:10.1007/978-3-030-92698-4_26; Yu, et al., 2024 FEM 569:122154) 的又一项成果。这项工作不仅提升了3-PG模型的树轮模拟性能,更为未来森林生长模型的改进提供了新的思路与方法。此外,由于精准模拟树轮需先对树木光合作用、冠层导度、碳分配等关键生理过程进行准确刻画,该研究也进一步增强了树轮信息作为模型验证数据的可靠性,同时将扩大 3-PG 模型在树轮气候重建、森林生态研究等领域的应用范围。

本项目得到中国自然基金面上项目“基于观测与动态植被模拟的中国干旱区森林水碳动态变化研究”(42271048)和重点项目“祁连山青海云杉生长过程对气候变化响应的机理研究”(42430503)的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.fecs.2025.100384

图1: 同龄(even-aged)大冷杉(Abies grandis)样地(魏亮 摄)

图2: 添加碳储存模块前后对树轮碳稳定同位素(δ13C)、原始树轮宽度和树轮宽度指数模拟的对比。图中Rn2 为无碳储存模块时的模拟值与观测值的相关性;Rs2为有碳储存模块时的模拟值与观测值的相关性。GF1和GF2为两个样点。