在气候变化与碳中和背景下,作为全球碳循环中最大的组分,精确评估陆地生态系统总初级生产力(GPP)对理解全球碳循环过程和推动气候治理具有重要意义。传统遥感估算方法依赖植被功能型分类与气象数据插值,存在较大不确定性,制约了全球碳收支的精准核算与政策效果评估。

近日,兰州大学西部环境教育部重点实验室马轩龙教授团队联合日本、澳大利亚等多国科研人员,在全球GPP遥感估算研究中取得重要突破。研究提出的生态系统光能利用效率(eLUE)模型,创新地将生态系统尺度的光能利用效率作为遥感反演核心,摆脱了对复杂气象驱动和植被分类的依赖,构建了完全基于遥感观测的全球GPP估算新框架。该模型具有参数简洁、计算高效、误差可控的特点,为全球碳循环研究与碳收支核算提供了新的方法工具。

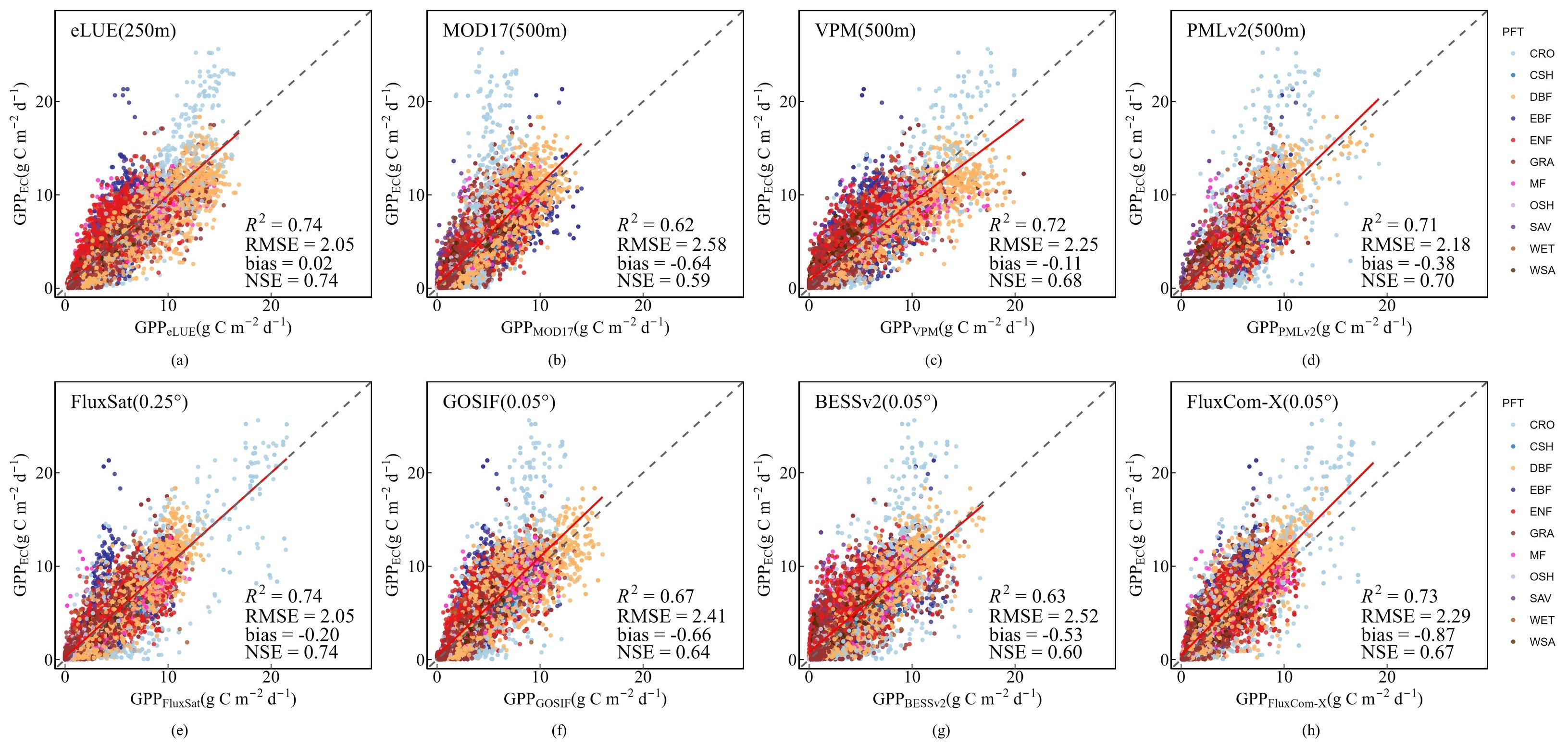

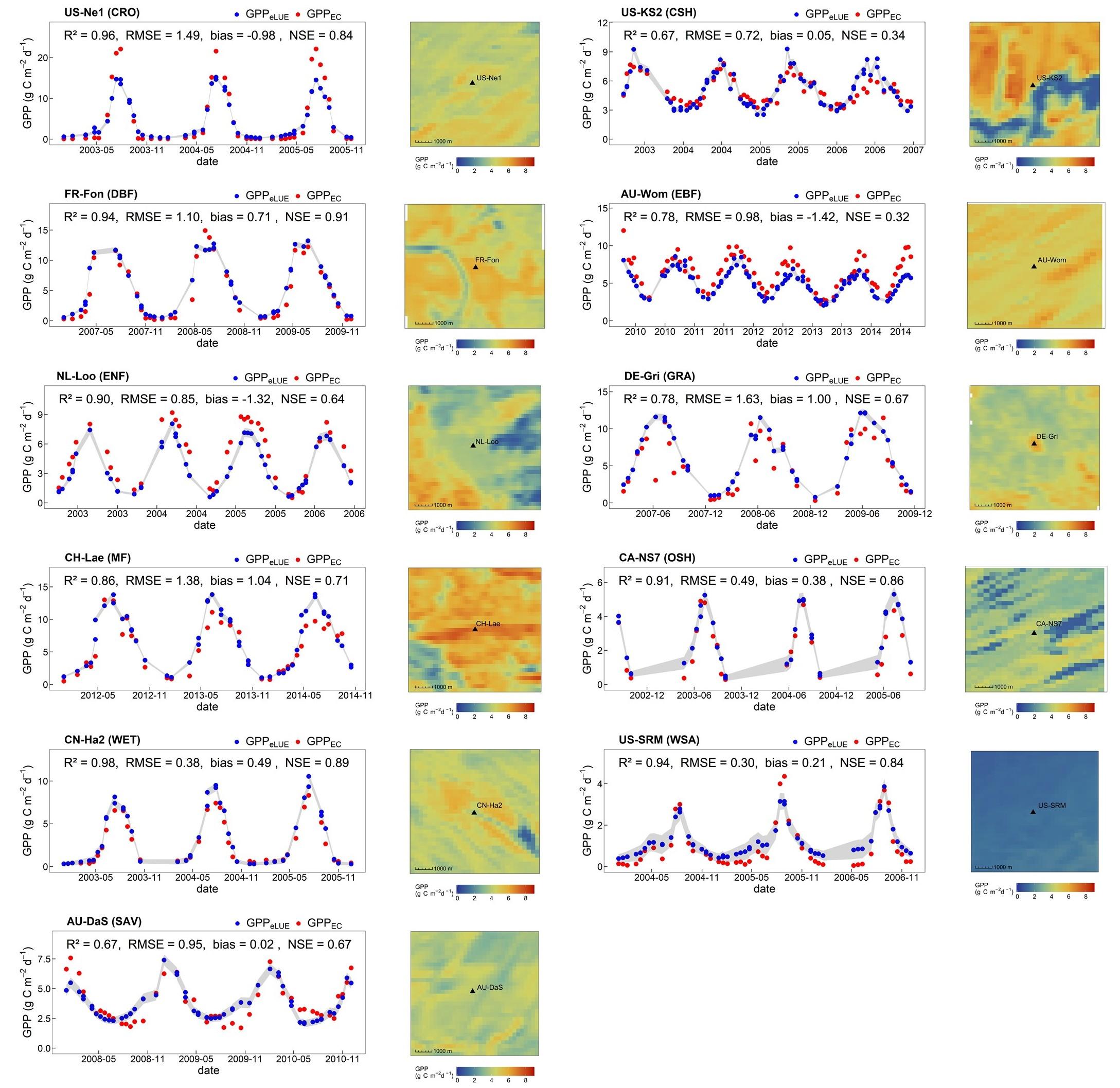

基于全球120个通量站点的验证结果表明,eLUE模型展现出优异的精度与稳定性。与七大主流全球GPP产品的对比分析显示,该模型在综合性能上具有明显优势,为动态监测生态系统固碳能力提供了关键技术支撑。

基于该模型,研究团队构建了具有完整自主知识产权的2001-2024年全球GPP数据集,结果显示全球年均GPP总量为135.12 ± 11.02 Pg C yr⁻¹,并以每年0.26 ± 0.06 Pg C的速率显著增长(p < 0.001)。进一步分析表明,这一增长趋势主要得益于北半球陆地生态系统固碳能力的持续增强。

该研究为全球碳循环模拟和生态系统评估提供了重要的方法支撑,对深化理解陆地生态系统碳汇功能及其对气候变化的响应具有科学价值,同时也为全球碳收支核算和气候治理策略制定提供了科学依据。

相关研究成果发表于遥感领域权威期刊《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》。实验室研究生曹春艳为论文第一作者,马轩龙教授为通讯作者。研究得到了国家自然科学基金(42311540014、42171305)、风云卫星应用先行项目(FY-APP-2024.0302)、甘肃省自然科学基金(25JRRA646)及日本学术振兴会Core-to-Core计划(JPJSCCA20220008)等项目的资助。

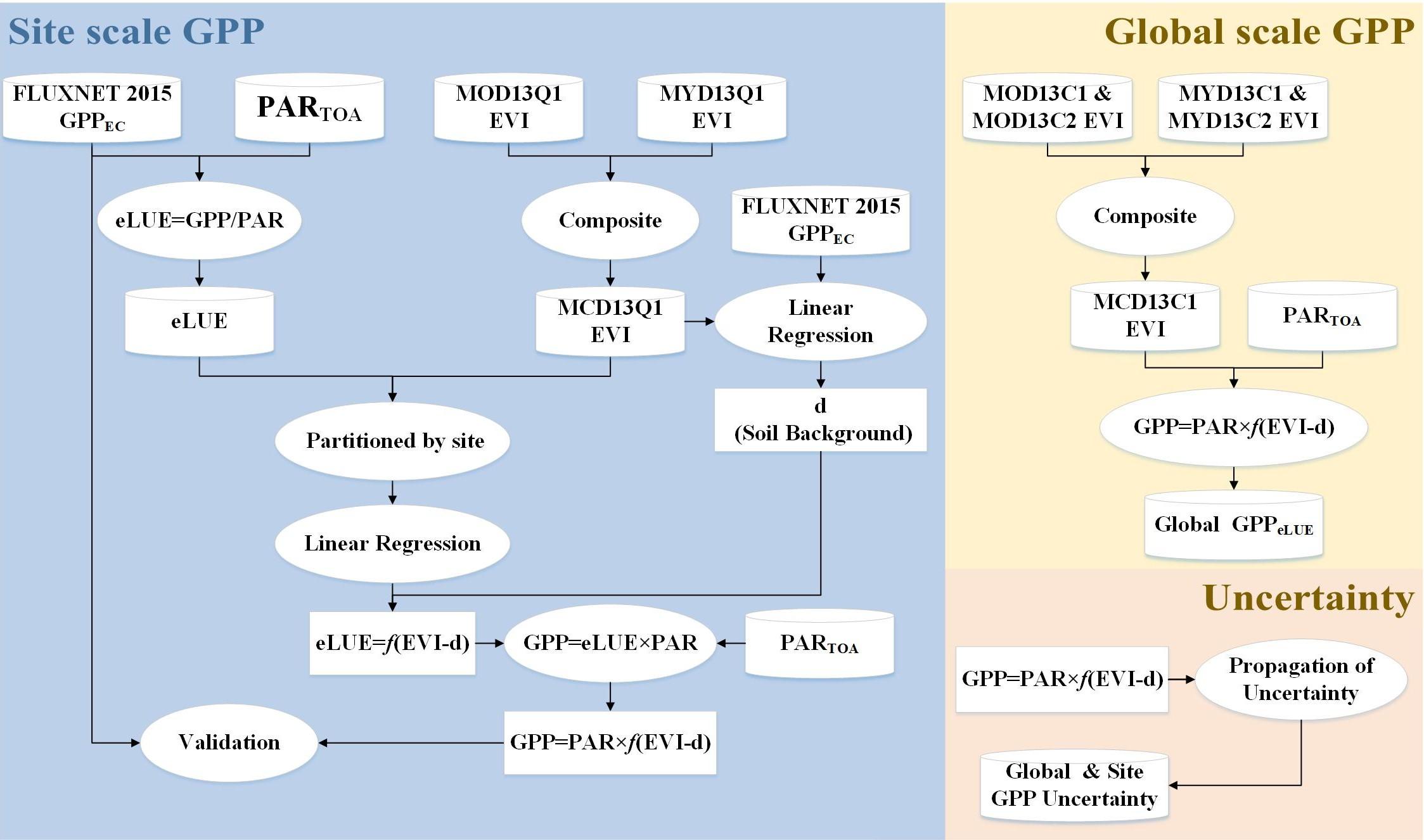

图1 eLUE模型参数率定、交叉验证方法及相关数据集生产技术路线图

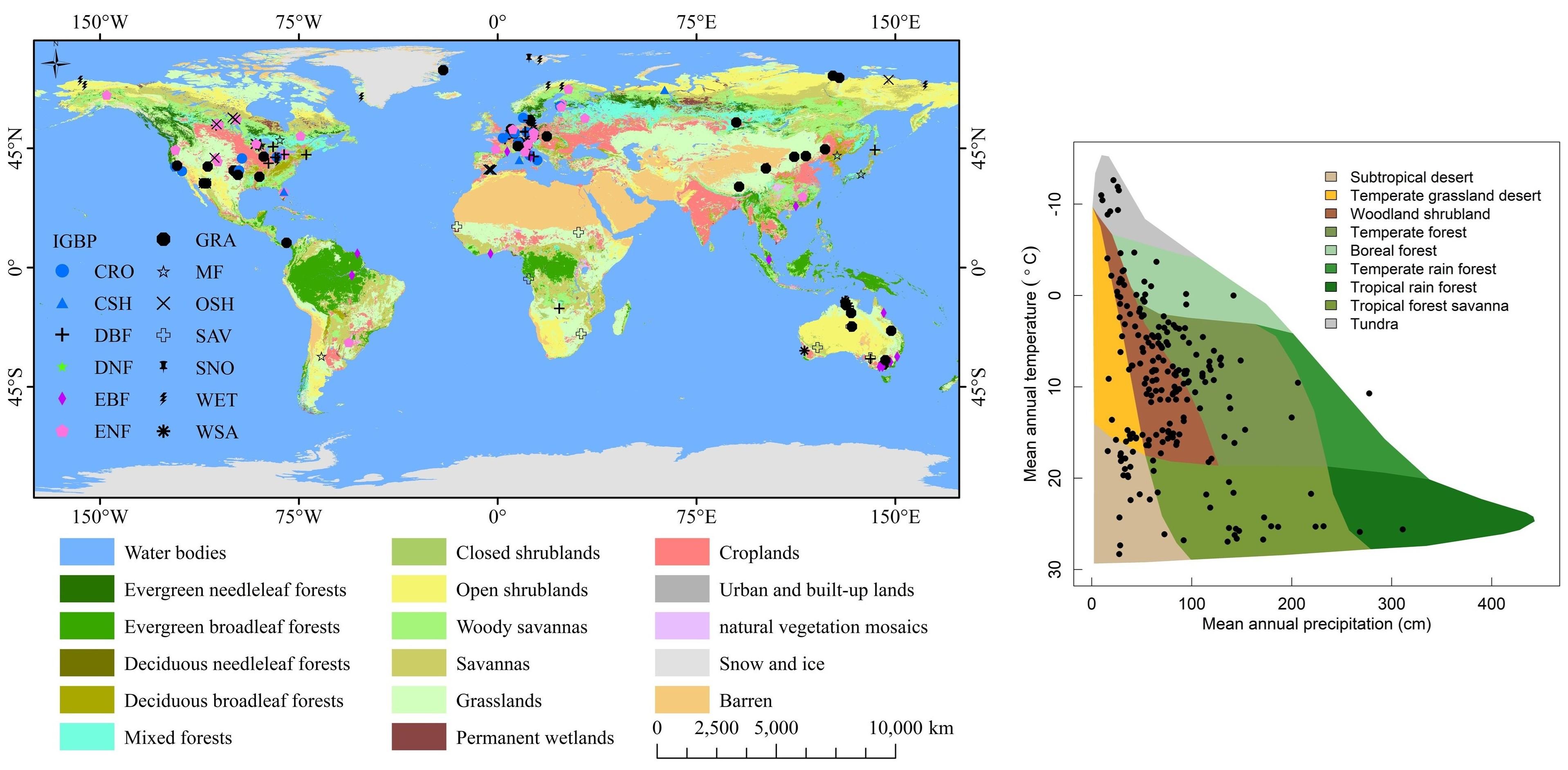

图2 研究使用的120个FLUXNET站点的空间分布及其在Whittaker气候生物群落空间中的位置

图3 eLUE 模型与其他全球 GPP 产品在 120 个 FLUXNET 站点上的交叉验证性能比较。上排(a-d)展示高空间分辨率产品的结果,下排(e-h)展示中低空间分辨率产品的结果

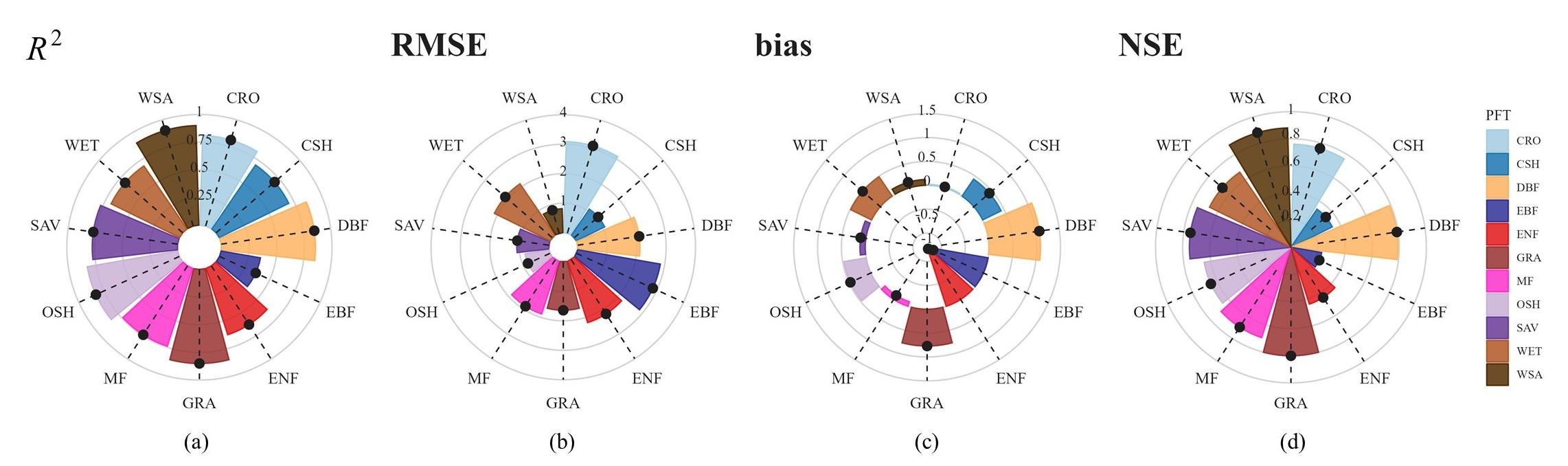

图4 按植被功能类型分组的120个站点上,eLUE模型交叉验证的R²、RMSE、Bias和NSE雷达图比较

图5 11个不同植被功能类型代表站点的GPPeLUE与GPPEC季节变化对比。灰色阴影表示GPPeLUE估算的不确定性。右侧面板为2001–2024年基于MCD13Q1 EVI生成的各通量塔站点平均日GPP分布图(250 m空间分辨率,8.25 km × 8.25 km)